|

前田さんちから羽柴さんちを見る。

羽柴さんちはきれいに整備されてました。

屋敷の構造が明らかになった貴重な事例を見ることができる。

……が、素人目にはよくわからん。

ここは事前に調べておいたものをあとでみなおしました。 |

|

一方前田さんち。

(怒`皿´)蜘蛛と蜂がいたよ馬鹿ァ!!!

私は虫が嫌いなんだよ特に羽が生えたヤツッッ!!

こちらは奥まで入り込めません。ああ、この変に建物あったのね、って程度。

こちらのほうがわりとわかりやすい。

結構草が多い茂っていて、大手道上る前にも

「蛇などがいます。各自で注意してください」というある意味親切な、

ある意味不親切な看板を見た後だと、藪の中に足をつっこむのも勇気が要ります。

でもそうしてつっこめば、排水施設の跡を見ることができます。

茶器などが出土している為、相当優雅な生活であっただろうといわれています。

実際の遺物の写真見ると確かに立派な陶磁器なんですね。

|

|

石仏です、

ためしに私の足を出してみました。

私の足は24.5センチです。結構大きいですね。

もっとちまいのだとおもってました。

安土という土地は昔から石が取れるところであったので、わざわざ石仏を壊すほど

石が足りなかった、というわけではないようです。

お寺を(意図的に信長が)壊した時などにでた石仏を再利用したそうです。

結構あっちこっちあるので面白いですよ。 |

|

伝・おだのぶちゅ邸跡

信長の長男・織田信忠の屋敷址だそうです。

いやいいけど……いいけどさ。。。

看板倒れてるよ、後ろ。 |

|

蛇石候補その1。黒金門付近

いやちっちゃいだろこれ!!!

蛇石というのは安土城を建てる際に使われた、大きな石。

どこに使われたのか、まったくもって不明だそうだ。

修羅などで天守まで上げたといわれるが……

一回事故り、多数の犠牲者を出したとも言われている。 |

|

二の丸に入るかはいらないかのあたりで細い道がある。

位置的には伝・長谷川邸のあたりだ。

実はこれ、お墓である。

誰のお墓か。

なんと織田信長の次男、信雄とその子孫の墓!!!

一番左が信雄。右に行くにつれて子・孫・ひ孫になる。

よ~~く見ればまだ文字も読み取れる(だからわかったのだが

本当は別のところに葬られていたのだが、後にこちらに移動したらしい。

自分の父の城を焼き、その後自分はそこに葬られた……

信雄の心中はいかに。

二の丸には信長公廟がある。

実はそこにある丸い石は盆山(摠見寺の御神体。信長自身を模した物)といわれている。

一瞬私はストゥーパを思い出したが。

ちょっと写真に収められない雰囲気。

流石の私もここでは静かにしてました。(全部静かにしてなさい |

|

大体安土城というと大手道の写真か、ここを撮る場合が多い。

右手奥が店主に続いている。

周りは木ばかりで景色を楽しむところはない。空が青いなぁ。 |

|

蛇石候補その2。

うん、これならまだわかるよ。

ちなみに外にも蛇石候補はある。

先ほどの盆山か、といわれている石が実は蛇石だ、とか。

(でもそうすると安土竣工の時の話には当てはまらないよーな……

あるいは鎮め石として天守の地中奥深くに埋められた、など……

また公開されていないところで、蛇石ではないか、とされている石は数多くある。 |

|

何だこのやる気ない応援はぁッッ!!!

「頑張って」って何よねぇ!!

その「って」絶対考えながら書かなかったでしょ。

とってつけたような励ましはいらねぇっっ!!

後ろの柵を越えていきたくなりましたがこの安土山、個人の山なのでやめておきました。

(違ったら入る気だコイツ…… |

|

天守デ~ス!!

確かにお話どおり、中央部分の礎石がありません。

このために安土の内部は吹き抜けだったという話が出たらしいですね。

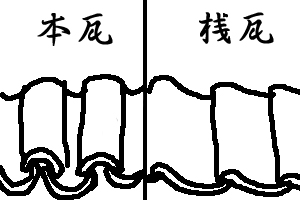

日本の瓦葺で、普通今使われている桟瓦は江戸時代庶民用に作られた、

いわば軽い瓦。

この戦国時代は勿論、お城を建てるにあたり安土城が用いたのは本瓦。

つまり三枚分の重さが一気にかかるわけです。

建物全体ではとてつもない重さになるわけですよ。

そうすると、柱は大きくなるわけです。

柱だけでは地面にめり込むので、礎石を用いる。

それでもめり込むので、したの地面を固めるわけです。

それだけ苦労しなきゃ作れない建物なんですよ。城っていうのは。

当然、吹き抜けにしようものなら、

柱がないってことですから周りの柱への重量もかかるわけです。

それだけではありません、壁を漆喰で固めようとすればさらにその重さもかかります。

当然、無理な話になってくるわけです。

いまあげたのは瓦の話ですが、外にも要因はあります。

まぁ、吹き抜けって夢があるけどね……

なんか奇想天外な信長的イメージにもぴったりだけど……

それは私たちの「夢幻(ゆめまぼろし)」だったわけです。 |

|

百々橋方面へ下りて、摠見寺跡へ着ました。

琵琶湖です!!これは絶景!!!

昔は城のすぐそばまで琵琶湖だったそうです。

琵琶湖どんだけ広いんでしょう。さすが日本一の湖です。 |

|

京都の東寺の五重塔もいいけど、

こういう質素な感じの塔も好きです。

門も残っていて、ここはああ、お寺だったのねと思わせる場所です。

ただいきなり段差があるので足元には注意。 |